Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres y mujeres pusieron en riesgo su vida para ayudar a los judíos que huían de los nazis; una fundación coloca placas en los sitios donde los ocultaron y rescata historias inspiradoras

El mundo convulsionado que nos toca vivir obliga a encender la luz sobre pequeños -y a menudo ignorados- esfuerzos para ayudar al prójimo. No cualquier esfuerzo, sino los que ponen en riesgo hasta la propia vida. Abundan, así como abunda también el silencio sobre proezas conmovedoras.

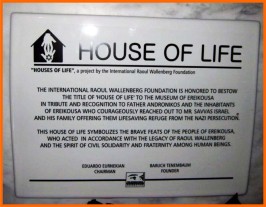

Ante semejante ignorancia, nació la voluntad de descubrir y ennoblecer sitios y personas que protagonizaron ese tipo de ayudas durante la Segunda Guerra Mundial. La iniciativa fue lanzada a nivel planetario por la Fundación Raoul Wallenberg y ha logrado, en pocos meses, el apoyo de numerosas instituciones en muchos países. Una de las más conmovedoras y firmes fue la de la Universidad Católica Lumsa, de Roma, que puso sus equipos científicos a disposición de esta tarea. El objetivo del proyecto Casas de Vida es identificar, marcar y rendir tributo a quienes llevaron a un atolladero sus vidas, así como las de amigos y familiares, con el propósito de ayudar al necesitado. Se trata de locaciones públicas y privadas -conventos, monasterios, iglesias, granjas, escuelas, viviendas particulares- en las que personas perseguidas por el nazifascismo encontraron protección, alimento y medicinas.

La Fundación Wallenberg instaló placas y celebró ceremonias en la curia general de la Hermandad Capuchina (Roma), en la sede de las Hermanas Franciscanas (Florencia) y en la Casa de Santa Brígida (Roma). El año pasado se hicieron ceremonias parecidas en iglesias y conventos católicos y protestantes de Bélgica, Hungría, Italia, Holanda, Francia y Polonia. En poco tiempo, aparecieron datos sobre el heroísmo de mucha gente que se atrevió a enfrentar la brutalidad asesina mediante el ocultamiento de víctimas inminentes, especialmente niños. Y no sólo en la última guerra, sino también durante el genocidio armenio de 1915.

La cantidad de historias que brotan se parece a un bosque florecido con documentos asombrosos. Erizan la piel y aceleran el corazón. Cada vez que recibo un nuevo testimonio aumenta mi esperanza en aquello que hay de digno en el ser humano. Ayudan a seguir luchando contra el fanatismo y la violencia que hoy se propagan en el mundo. Sintetizaré algunos casos elegidos al azar.

Los habitantes de la pequeña isla jónica de Ereikousa dieron refugio a judíos de Corfú. Primero los escondió el sacerdote Andrónico y luego fueron distribuidos entre los andrajosos isleños, incluso ante el peligroso avance de soldados disfrazados. Los pormenores de esta hazaña se narran en el libro Cuando los cipreses susurran.

Villa Mondragone, antigua residencia de los papas y sede ahora de la prestigiosa Universidad Tor Vergata, con más de 30.000 estudiantes, ha sido reconocida Casa de Vida por la Fundación Wallenberg porque sus seculares muros salvaron a muchos niños durante la ocupación, en especial gracias al coraje del sacerdote maronita Raffaele de Ghantuz Cubbe. Cuando en 1943 los nazis se adueñaron de Italia, Mondragone, a 20 kilómetros de Roma, era una escuela dirigida por jesuitas. El sacerdote Ghantuz Cube se ocupó rápidamente de esconder judíos, pero acordó con ellos mantener en secreto su identidad para impedir las delaciones.

En 1943 y 1944, todo un pueblito de montaña en el centro de Italia dispuso acoger familias perseguidas. Se llama Terzone di Leonessa, una localidad que hoy tiene sólo 340 habitantes, cercana a Rieti. Efectuó una auténtica gesta al exponer sus hombres, mujeres y niños para dar casa y alimento durante meses a judíos de diversa edad. En una celebración que congregó el 21 de diciembre pasado a los habitantes de varias las localidades cercanas, se le otorgó a la pequeña aldea el reconocimiento Casa de Vida. Los hechos que ocurrieron allí fueron reconstruidos por Marco Pisetzky, uno de los adolescentes refugiados. Cuenta que, paradójicamente, fueron años felices, porque en medio de la persecución, la gente brindaba mucho afecto. «El párroco -asegura- nunca trató de convertirnos ni nos pidió dinero. Es más, sabiendo que no contábamos con una moneda, iba él mismo al campo a pedir huevos y carne. Los habitantes del lugar sabían que éramos judíos y los partisanos nos traían comida durante la noche.»

En esos años aún prevalecía el prejuicio antisemita entre muchos cristianos del mundo. No sólo consideraban que los judíos eran «pérfidos», sino un pueblo «deicida». Su salvación sólo podía lograrse mediante la conversión religiosa. Este prejuicio tenía casi 2000 años de vigencia y era muy difícil de erradicar. Por eso siempre fueron aceptables los pogromos y las persecuciones, matanzas y expulsiones. El racismo judeófobo de los nazis había seducido a un pueblo culto como el alemán, y a otros, por el arraigo de semejante aberración. Gente provista de buenas intenciones se empeñaba en convertir a los judíos, con la ingenua esperanza de terminar, así, con su martirio. Pero ya había dejado de ser un tema religioso para ascender otro peldaño infame y convertirse en «racial». Es decir, insoluble. Sin embargo, existen documentos que revelan el conflicto de numerosas almas buenas que siguieron empeñadas en lograr la conversión salvadora. Sintetizo algunos testimonios.

«La monja Nicole insistía. Le dije que preguntase a mi hermana de 15 años y yo aceptaría su decisión. Mi hermana le explicó que había prometido a nuestros padres, cuando los deportaron, de mantenerse judía. Nos convertiríamos a su regreso. Y la monja Nicole nunca volvió sobre ese tema.»

«Me llamo Alice. Estaba desesperada. Rogué a las Hermanas que me bautizacen, pero ellas se negaron con un argumento que me pareció desubicado: lo haremos sólo si tus padres lo consienten. Yo sabía algo de religión católica y me parecía maravilloso que su Dios se hubiese sacrificado para salvarme. Cuando mi hermano y mi hermana también aparecieron en el convento, de inmediato quise compartir con ellos la felicidad que me proporcionaba esta nueva religión. Casi grité: «¡Su Dios, Jesús, se sacrificó por nosotros, murió en la cruz por nosotros!». Mi hermana mayor me miró a los ojos y dijo que debíamos esperar a nuestros padres. Las monjas le dieron la razón.»

«Como hermana Henriette, fui siempre alguien que desconfió de los judíos. Cuando mi superiora decidió esconder en nuestro convento a varios niños, los miré con desprecio. Y a menudo discutí con ellos. Después de todo, me habían enseñado que sus antepasados asesinaron a Jesús. Pero antes del mes, ya los amaba, les daba de comer y cantaba canciones.»

«Soy Daniel y rezaba el Shemá Israel (Escucha, Israel) antes de dormir. Me cubría con la sábana y murmuraba bajito, para que no se enterasen los curas. Al final de la guerra me di cuenta de que era cristiano. Participaba en el coro, estudiaba bien y, al dejar el convento, me llevé estampas de Jesús y la Virgen. Pronto supe que ellos dos fueron los judíos que mejor me acompañaron.»

La judeofobia está lejos de haber desaparecido. Pese a testimonios imbatibles sobre el Holocausto, aún existen gobiernos y entidades que lo niegan o convierten en motivo de burla. Sus declaraciones no generan el merecido repudio, ni siquiera de las organizaciones que dicen defender los derechos humanos. Las Casas de Vida, que ahora son honradas debidamente, comienzan a actuar como vacunas: aumentan las resistencia contra la agresión de bacterias que degradan la moral del mundo.